Erst "denken", dann beißen! Wenn "Problemhunde" Schutzdienst machen sollen.

Hat Hundesport therapeutisches Potential?

Wir hatten die Thematik „gesundes Maß an Frust im Hundesport“ in einem früheren Blogbeitrag bereits behandelt. Heute richtet sich der Fokus explizit auf den Fall: Hund mit Verhaltensproblemen im Hundesport. Kann das gut gehen?

Eine Sache dürfte schnell klar werden: oberflächliche Betrachtungen und eine allzu grob gefasste Definition von "Problemen" werden dieser Frage nicht gerecht. Dafür ist der Bereich "Problemverhalten" zu komplex, ebenso wie das Schutzdienstprogramm deutlich mehr zu bieten hat, als Zerrspiele am Hetzarm und ein ins Schwitzen geratender Helfer. Jetzt gibt es ja auch nicht nur IGP oder Ringsport.

Zum Bewältigen von sportlichen Belastungen brauchen Hunde ein entsprechend stabiles, ausgeglichenes Wesen. Es geht ja um Leistungsdruck und Wettkampfstress. Und der Grundsatz von allem Sport besagt nun mal, dass die Gesunderhaltung und der Schutz vor Überbelastung im Vordergrund steht.

Was aber, wenn es da mangelt? Wenn der Hund hyperaktiv, nervös, impulsiv oder ängstlich auf Außenreize reagiert? Ein Hund, der ängstlich und unsicher mit Begegnungen umgeht, fände sicherlich auch wenig Freude an Agility und all den anderen Möglichkeiten, die moderne Hundeplätze so bieten.

Bleiben wir aber mal beim Gebrauchshundesport: was, wenn er unangemessenes Misstrauen oder als "feindselig" beschriebene Reaktionen gegenüber anderen Menschen zeigt und von selbst nicht zur Ruhe kommt? Klares Ausschlusskriterium – oder kann hier genau dieser zumeist kritisch beäugte Sport sogar therapeutische Wirksamkeit entfalten?

Dieser Artikel soll Mut machen, dem vielleicht als hoffnungsloser Schwerenöter abgestempelten Vierbeiner etwas mehr wohlwollende Zuversicht entgegenzubringen.

Sind Hunde im Schutzdienst vielleicht sogar die ausgeglichensten Hunde im Sport?

Schutzdienst ist nicht gleich Schutzdienst. Training für einen Wettbewerb findet unter anderen Voraussetzungen und auch Zielsetzungen statt als ein Aufbau- oder Rekonvaleszenztraining. Das gilt kompromisslos für jede Sportart! Kommt also ein Hund mit einem Defizit auf den Platz, gehört die Aufmerksamkeit dem langfristigen, belastbaren Ausgleich dieser Problematik. Vorher kann kein Wettkampftraining stattfinden – solange dieser Grundsatz beachtet wird, besitzt die Arbeit mit dem Figuranten sogar sehr viel "therapeutisches Potential"!

Warum dieser Gedankengang für Kritiker so schwierig ist, liegt auf der Hand: Wenn man als Hund wegen "Wesensdefiziten" mit der Umwelt Stress hat, braucht man nicht noch Stress mit einem überambitionierten Hundeführer und zu allem Überfluss mit einem Figuranten, der zwangsläufig "Aggression" ins Spiel bringt! Da kann sich – beispielsweise – Angst nur verschlimmern oder als ultimative Fehlverknüpfung in "Angstaggression" umschlagen!

Und hier dürften Schutzdienstfreunde mit solchen "schwierigen" Kandidaten aufatmen: diese Hypothese gilt heutzutage als veraltet.

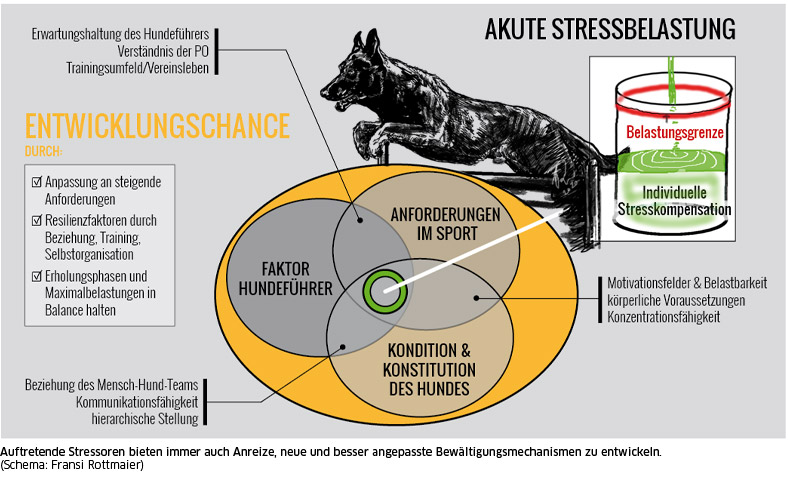

Akute Stressbelastung und individuelle Stresskompensation bei Hunden

In der behavoristischen Verhaltenstherapie des letzten Jahrhunderts wurden Auslöser aggressiver oder furchterfüllter Erregung bis unter die affektive Reaktionsschwelle vermieden. Die Neubewertung erfolgt also über eine klassische Verknüpfung des "Reizobjektes" mit vorher als "angenehm" erlernten Signalen. Eine Annäherung erfolgt kontrolliert und stets im Rahmen des jeweilig Erlernten – das nennt sich "Habituation". Fällt das situativ erlebte Bild jedoch aus dem Rahmen der vorherigen Konditionierung, stehen keine ausreichenden Bewältigungsmechanismen zur Verfügung!

Hier hat sich der Umgang mit Stressoren in der modernen Psychologie eklatant verändert: um sich anpassen zu können, benötigt der Organismus zunächst einen adäquaten Stressreiz. So ein Lebewesen ist viel entwicklungsfähiger, als man dortmals annahm.

Im Schutzhundesport muss der Helfer hier natürlich nicht nur empathisch, sondern auch kognitiv in der Lage sein, seinem vierbeinigen Schützling genau die Anlässe zu bieten, die dieser für eine günstige Lernverknüpfung benötigt. Wie viel Fingerspitzengefühl das bedarf, zeigt Ina Ziebler-Eichhorn auf: die Tierärztin leitet das Hundezentrum Pfalz, bildet europaweit hochkarätige Mantrailer aus – und zieht in naher Zukunft die dritte Generation Wölfe im Kurpfalzpark groß. Sie mahnt aus veterinärmedizinischer Sicht zur Vorsicht, wenn es sich um den Umgang mit Welpen dreht: in diesen sensiblen Entwicklungsphasen kann der Seretoninhaushalt und die Produktion von Cortisol aus den Fugen geraten, wenn der Welpe längerfristig überreizt oder massiv überfordert wird. Das kann zu ernsthaften Fehlentwicklungen in den Gehirnbereichen führen, die für Verhaltenskontrolle zuständig sind – oder spätere Beeinträchtigungen in der Stressregulation provozieren.

Genau dieser Zusammenhang findet sich jedoch auch in der Aufzucht vieler "Haushunde", die noch nie mit Hundeplätzen in Verbindung gekommen sind. Gerade Hütehundtypen (zu denen der Schäferhund auch zählt) weisen häufig eine Disposition zu impulsiven, überschießenden Reizreaktionen auf: eine über Jahrhunderte fixierte Anpassung an die Anforderungen zur Hütearbeit. Deren entwicklungsbedingt notwendigen Stressreize werden nicht mehr in dem Rahmen angeboten, in dem sie zu einer ausgeglichenen Anpassungsreaktion führen.

Sportschutzdienst mit der Zielsetzung, einen ungünstig entwickelten Hund zu fördern (ohne ihn durch Wettkampfdruck zu überfordern) bietet durchaus die notwendigen Anreize für diese Nachreifung.

Es ist das feine Zusammenspiel zwischen erlebter Selbstwirksamkeit, lustvoller Bewegung und der Souveränität aller Beteiligten, überschießende oder unerwünschte Reaktionen ins Leere laufen zu lassen, welches die "Medizin" darstellt.

Entwicklungsmöglichkeiten des Hundes durch eine Ausbildung im Schutzdienst

Einsprung- und Haltetechniken am vorgeformten Beißwulst lenken von agonistischen Motiven ab – es geht nicht darum, den Figuranten zu vertreiben, zu schädigen oder seine hierarchische Stellung zu verändern. Es geht um Bewegungstechniken, die eine persönliche Befriedigung verschaffen – ohne dabei andere zu verletzen. In der Art, wie ein Hund sein mühsam errungenes “Zielobjekt” herumträgt und vor Anwesenden präsentiert, lässt sich eine soziale Komponente erahnen: je mehr ein Hund in der Tragephase gelobt und bewundert wird, desto höher seine Motivation, das Objekt bei der nächsten Runde zurück zu erlangen. Letztendlich findet eine Auseinandersetzung mit dem vorherigen "Feindbild" statt, bei der eben jenes Feindbild sich standhaft weigert, das Verhalten und die Rolle eines "Feindes" anzunehmen. Auch, wenn der Hund dies – anfangs zumeist – forciert.

Hier ist auch der Hundeführer gefragt, durch aufmerksames Eingreifen zu verhindern, dass wütendes, überschießendes oder feindseliges Verhalten zu einem Erfolgserlebnis führt. Es geht schlichtweg nicht weiter, wenn der Hund sich in unkontrollierte Affekte verliert. Diese Spannung auszuhalten und durch angemessene Ablenkung oder Reglementierung "im Außen" abzubauen bedarf einer einfühlsamen Hilfe durch den Hundeführer, der seinen Partner Hund zwingend lesen können muss. Der Helfer selbst ist eine lebendige Projektionsfläche, welcher auf der Hinarbeit zum regelkonformen Miteinander die verschiedensten Stadien durchläuft. Anfangs vielleicht der potentielle Feind, dem mit Misstrauen und Drohverhalten begegnet wird. Vom Feind wird er zum unliebsamen, aber ungefährlichen Anhängsel dessen, was Lusterleben verspricht. Er legt interessante und aufregende Bewegungsreize auf das Objekt, wenn der Hund sich reguliert und die Bereitschaft zeigt, die feindselige Konzentration aufzugeben – oft an langer "Reizangel" auf Distanz, um eine direkte Konfrontation auszuschließen. Diese Distanz wird nach und nach abgebaut. Im gleichen Maße, wie ein Vertrauensverhältnis zwischen Hund und "Sparringpartner" Mensch wachsen kann, ohne Ressentiments oder aversive Erwartungshaltung.

Der Hund hat Kohärenz und Grenzwahrung erlebt, indem Spieleinladung eben Spieleinladung bleibt und keine Angriffsintention beinhaltet. Er hat wütende, frustrierte, ängstliche, aufgeregte Emotionen ausgehalten, ohne sich kurzfristige Erleichterung durch asoziale Verhaltensreaktionen zu verschaffen – die letztendlich für alle sozialen Lebewesen zu einer Abwärtsspirale gegenseitigen Misstrauens und Abwehr führt. Und bewusstes Kooperieren, die Entscheidung zur selbstbestimmten Mitarbeit und sicherlich anstrengendes und verunsicherndes Umlernen sind die selben Resultate einer Verhaltenstherapie.

Jeder prüfungsfertige Schutzhund beherrscht diese "exekutiven Fertigkeiten", um die Herausforderung eines Wettkampfes erfolgreich zu meistern. Hat ein vormalig "hoffnungsloser" Kandidat jedoch gelernt, sich trotz Aufregung zu konzentrieren, Frust und Fehlschläge auszuhalten und sich selbst zu regulieren, hat er viel mehr erreicht als nur die sportliche Leistung im Verein.

Der sogenannte Problemhund sollte denken lernen dürfen, bevor er glaubt, er müsse zubeißen..

Bewiesen: kein Stress durch Schutzdienst

Durch die 2007 von Silke Pauly durchgeführte Studie über Stressbelastung bei Bundeswehr-Diensthunden wissen wir, dass der sachkundig ausgeführte Schutzdienst bei Belastungsfaktoren durch Haltungsbedingungen eine stabilisierende, ausgleichende Wirkung aufweist. Damit entfällt das Vorurteil, Schutzdienst gehe immer mit potentiell negativ auf den Gesamtorganismus wirkenden Stressoren einher: um diesen Nachweis drehte sich die Studie ursprünglich.

Psychologisch betrachtet liegt eine mögliche Erklärung in der geschulten Selbstregulation: impulsive Hundetypen müssen von ihrer unwillkürlichen, affektiven "Erstreaktion" (die für uns dann als "Problemverhalten" sichtbar wird) auf ein sekundäres, bewusst gesteuertes Verhaltensmuster umschalten lernen, um Erfolge zu erzielen. Dies fördert die Fähigkeit, impulsivem Handlungsdrang zu widerstehen. Erst denken, dann beißen!

Leslie Greenberg hat diesen Mechanismus an der kanadischen York-Universität erforscht und spricht beim menschlichen Probanden sogar davon, dadurch "ausgewachsene Lebenskrisen" bewältigen zu können. Es ist der Weg, seine Lösungsstrategien an die jeweils vorherrschenden Umweltbedingungen anzupassen, ohne sich selbst und seine Ressourcen zu zerstören. Vorausgesetzt, wir erlernen diese integrale Fähigkeit zur Selbstregulation. Laut der kynologischen Verhaltenstherapeutin Üncücü aus Hamberg gelten "gut ausgebildete exekutive Funktionen" heutzutage als ebenso wichtig wie Intelligenz oder fachspezifisches Wissen. Folgt man Walk und Evers an der Universität Ulm, auf deren neurowissenschaftlicher Forschung diese Schlussfolgerung fußt, nähme die "Fähigkeit zu selbstregulatorischem Verhalten" dabei eine Schlüsselrolle ein. Dabei drehe es sich auch um selbstgesteuertes Lernverhalten und einem angemessenen Umgang mit Gefühlen.

Jeder dieser Punkte findet sich in einer "sachkundig durchgeführten" Aufbauarbeit zum Sportschutzdienst wieder. Der Hund lernt, durch kooperatives Verhalten (wir nennen es "Unterordnung" zwischen den Aktionsphasen) und extrinsisch angeregte Handlungen (beispielsweise, sich nicht vom Figuranten provozieren zu lassen) eine ihm gefällige Belohnung zu erreichen. Dabei stehen soziale Faktoren sehr hoch im Fokus: das emotionale Miterleben, aktiv Bestärken oder – wenn notwendig – auch korrektiv Berichtigen durch den eigenen Hundeführer liefert dem Hund viele Anreize, soziopositive Lösungen zu übernehmen. Er muss "zuhören" und sich auf die Kommunikation einlassen, um einen Erfolg zu erleben: das ist die Basis einer erfolgreichen Bewältigung.